为什么说高考是不公平的--驳[高考公平论]的六大经典误区

作者:Liuuzaki

链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/31120034016

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

//原文写于2023.3.25。现第四次尝试发在知乎。中国高考公平性的问题,最迟在200x年的国内论坛上就已经得到了充分讨论。但近来总能看到一些经久不衰的错误观点。笔者在这里总结一下如何反驳这些错误观点,以后对线时可拿去用。

在以下的讨论中,笔者对大多数的错误观点都会构筑多层次的反驳。就算你成功突破了第一层论证,也还会有第二第三道防线等着你——但这并不意味着我对第一道防线缺乏信心。事实上,以大多数错误观点的离谱程度,仅第一道防线就已经不可逾越了。

1. 全国统一录取会损害落后地区利益?

面对改善高考公平性的呼声,经常有这样一种声音:

如果全国统一录取,高考大省是开心了,西藏青海这些落后地区的学生就没学上了。

这显然是在树稻草人——立靶子自己打。

人们呼吁高考公平,自然不是期待机械地按高考分数统一录取。几乎不会有人反对为落后地区提供一定优待,人们反对的从来就是对全国最发达的直辖市提供优待,这无论如何都说不过去。

刘瑜教授对此曾有一段经典的论述,节选如下:

假设你来自于火星,突然被扔到中国,你可能被扔到北京这样的大城市,也可能被扔到河南这样的内地省份,甚至还可能被扔到西藏这样的边疆地区。这个时候,让你来设计一个理想的高考分数线制度,你会怎么设计?

你可能会说:3个地方分数线一样嘛!大家公平竞争嘛!

你也可能会说:让边区分数线低一点,其他两个地方一样,因为那些地区贫穷,教育条件有限,人家北京上海的孩子用电脑打字,俺们这里还是凿壁借光呢。

你还可能会说:我选择让北京上海分数线低一点,其他两个地方一样。因为……因为……咦?你们地球夏天真热啊!

我们知道,这三种选择,第一种叫“程序性正义原则”;第二种叫”补偿性正义原则”;第三种,姑且称之为“夏天总是很热”原则吧。

中国夏天真热啊。

此外,除较激进的同卷同分录取之外,还有一种温和的改良方式,即仍分省录取,但录取名额按照人口数量来分配。在技术上,大致存在三种方案:

- 按人口数量分配名额。对此的反对意见是,这没有考虑人口年龄结构,外来务工人口较多的京沪会获得不成比例的名额分配。

- 按高考人数分配名额。对此的反对意见是,这样会造成各省鼓励社会考生报考,从而分到更多的名额。但这可以通过只计算应届考生来规避。

- 按适龄人口数量分配名额。与只计算应届考生类似,可以规避以上的反对意见,是可以采取的方案。

综上所述,技术上的难题完全可以用非常简单的手段解决。

这种较温和的改良不但不会损害落后地区的利益,反而可能是过度照顾了。但这也不是什么大问题,继续微调名额分配即可。

2. 问题出在经济上吗?

许多人,包括国外的一些人都认为:

中国高考的不公平只是地区经济发展不均衡的缩影,某些地方经济发达,本地的大学多,录取率自然就高。

这种说法有一定道理,但若把不公平全部归咎于经济发展不均衡,就是一种对中国国情的无知了。

首先,最大的问题:中国不是联邦,更不是邦联。中国的省也不是加盟国,而是一个统一国家中的行政区划。以省为界的各种经济政策本身就是一种更大的不公平(老生常谈之河南耕地红线),把高考的不公平归结到这里,就好像在说「我不是在强奸,我只是在杀人而已」。

但本文也无意讨论这些更大的不公平。因为即使把目光局限在高考制度本身,也容易发现,经济因素并不能解释其所有的不公平。

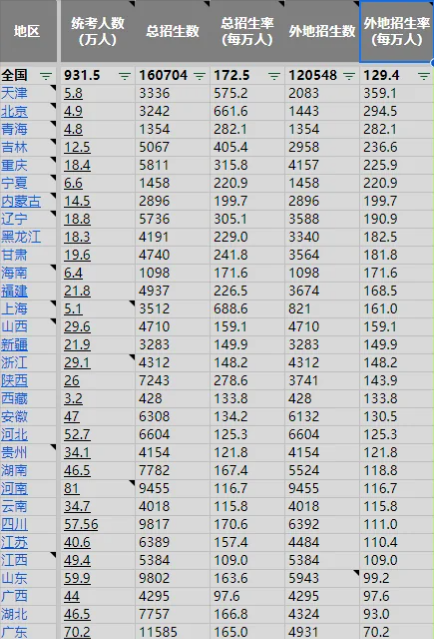

这里提供一张2022年的985大学招生人数表:

这里的重点是「外地招生率」这一栏,意思是排除本地招生后,考生被外地高校录取的几率。例如广东考生被中山大学录取,就是「本地招生」;被四川大学录取,就会算进「外地招生」。

可以看到,即使在排除了本地招生后,京津(还是应该叫津京?)的录取率仍然是全国平均水平的两三倍。例如,武汉大学在北京的招生率是万分之19,在河北只有万分之3。

既然连外地高校也倾向于录取京津考生,那么高考不公平就不能用「各地高校数量不均衡」来解释,这其中一定有另一股神秘力量在起作用。而我们知道,所有高校招生计划都要交教育部审核,而几乎所有的「好大学」都是直属于教育部。所以这股神秘力量,其实也并不那么神秘。

此外,聪明的你一定发现了,在上表中居然一眼找不到上海。仔细看才会发现,上海仅以万分之161的外地招生率排在全国中游。而上海的总录取率是688,超过北京排在全国第一。这意味着上海的高录取率确实是靠上海本地高校支撑的,没有向外地索取过多名额。

但优先录取本地考生就合理了吗?笔者并不打算让上海置身事外。

3. 交税多就该优先上学?

要把高考不公平归咎于经济发展,有一个重要前提:

除了中央的拨款,各地财政也为本地高校经费做了很大贡献,因此优先录取本地考生也是应该的。

这也就是本地保护主义。

对于这种观点,笔者就直说了:这是在刨国家合法性的祖坟——无论纳税额多少,公民一律享有平等权利,这本是现代国家的共识和常识。但笔者也不打算用大道理来压人,我们可以做一个思想实验,把上述常识重新发明一遍。

这个思想实验也非常简单:假设我是个广东人,我能不能通过向上海政府捐献教育经费,达到上海人民的平均贡献水平,从而享有上海市的录取率?

这个平均贡献的上限是上海市教育总支出除以户籍人口,即每人每年6000元。三口之家供一人上学,就是每年18000元。只算高校经费或扣除常住上海的外地人的贡献后,还会更低。就这个价位,中国的普通城镇家庭挤一挤都能负担得起。

甚至我们还可以继续拓展:假设我很有钱,我能不能每年捐五万元,五十万元,从而享有比上海市还高的录取率?

通过这个思想实验,我们很容易看出,钱只是借口而已。有些人有资格多交钱来换取高录取率,大多数人却连多交钱的资格都没有。所以这从来不是个经济问题,由行政力量控制的「交钱的资格」才是问题的关键。

所有的财政、经费、拨款,归根结底都是钱。既然你堂而皇之地用「钱」当做区别对待的理由,那你还有什么立场去反对花钱买名额呢?许多人恐怕只是叶公好龙而已,嘴上说着「没钱怎么建设教育」,当富人们拿着钱来买录取名额时,又吓得失魂落魄。

笔者相信,中国的绝大多数人都会反对花钱买名额,那么我们也要同样地反对本地保护主义。我们既然走的是社会主义道路,就不能容许这种事情出现。

4. 你们是谁?我们又是谁?

基于本地保护主义,还有个常见推论:

谁让你们不建大学的?目光短浅就活该没学上。

然后可能还会举出当年中科大迁河南被拒绝的故事作为例证。

这一观点的前提仍然是本地保护主义,它本身的问题在上文中已有充分论证,此处不再赘述。在这里笔者主要想问一个问题:「你们」指的到底是谁?

不装外宾的话,大家都知道,假设我是一名河南省的普通居民,那我对「建大学」这种大事是没有任何话语权的。即使是京津沪的普通居民,话语权也不会比我更多——我们都是一样的平头老百姓。所以,建不建大学的问题为什么要问我呢?难道不是应该问河南政府吗?

没有话语权更没有决策权的两拨人,本就不应该相互对立。如果一定要概括出两个对立的整体,那么一定是「掌握决策权却拒绝高考公平的官员」与「盼望高考公平的百姓」,这两者不因省界而异。河南的领导,可能跟上面穿一条裤子,可能受上面掣肘,可能是单纯目光短浅。无论如何,我都不认为他是「我们」自己人。

5. 不严格执行计划生育就活该没学上?

还有一种流行的观点是:

某些地区严格执行计划生育,自然竞争压力小;某些地区喜欢生一堆孩子,活该他们没学上。

这是非常简单的事实错误,用几条数据就可以否定这一说法。

计划生育政策在70年代末实行,1982年正式写入国策,当年出生的孩子会在90年代末参加高考。而就在2001年,山东与北京同一张卷子的一本线相差120分,来自青岛的三位同学因此把教育部告上了法庭。

于是我们知道,有记录可考的高考不公,至少可以上溯到2001年。以政策一向的惯性,大概率还要再往前追溯。而那时参加高考的学生出生的时候,计划生育政策还没有实行。

当然,2001年的事已经过去,有没有可能如今的高考变得公平了一些呢?

我们以有记录可考的最早的1978年出生人口为基准,看看计划生育到底起到了怎样的效果。

根据各地统计年鉴,我们知道:

- 1978年北京出生人口10.8万[1],同年湖南出生人口89.4万[2],浙江出生人口67.8万[3]

- 2004年(对应2022年高考)北京市出生人口6.6万,同年湖南出生人口79.4万,浙江出生人口50.1万

在二十多年的计划生育之后,北京市的出生人口下降到了原来的61%,浙江下降到了74%,湖南下降到了89%,似乎北京市的计生成效确实更为显著。但我们可以从上面的2022年985录取情况表中知道,如今北京的985录取率是浙江的4.5倍,湖南的4倍。这点计生成效的差距,远不足以解释这么巨大的录取率差距。

更进一步地,即使抛开以上事实不谈,仅从道德层面看,「不严格计划生育就活该没学上」这种观点也是相当可怕的,它等于是在公开宣扬「多孩家庭的孩子应当天生被剥夺一部分权利」。笔者认为,无论这个孩子是如何降生于此的,既然是中国公民,就应该享有平等的人权。

另外,这种说法也是一种亲子连坐。即使我们假设计划生育政策是伟大光明正确的,违背计生政策就应该受到惩罚,那也只应该惩罚其本人,降低其子女的录取率毫无道理。

6. 京津沪的普高录取率真的更低吗?

最后辟一个陈年老谣:

京津沪录取率高,是因为中考已经筛选过一遍了。

这同样是非常简单的事实错误,各地的初中毕业生人数和普高录取人数大都公开可查,直接上数据就可以了:

| 北京 | 天津 | 上海 | 河南 | 广东(2020) | 湖南 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 初中毕业人数 | 87856 | 98175 | 93572 | 157.60万 | 120.42万 | 84.02万 |

| 普高招生人数 | 62233 | 64707 | 60462 | 85.11万 | 67.18万 | 48.09万 |

| 普高录取率 | 70.8% | 65.9% | 64.6% | 54.0% | 55.8% | 57.2% |

来源:2021年各地教育事业统计,链接见[4] [5] [6] [7] [8] [9]。广东省2021年没有统计毕业生人数,原因不明。

事实已经很清楚了:如果算上中考,不公平的程度恐怕只会更甚。

7. 和其他制度比呢?

在以上的论述之后,许多人可能会承认中国高考的不公平。但我们仍然可能看到这样的言论:

高考虽然不是绝对公平,但已经是相对公平/最公平的制度了。如果按美国的申请制来,穷人孩子的上升通道会更加狭窄。

这既是经典的whataboutism,也是在竖稻草人。对高考公平的质疑,从来都是针对地域歧视的,极少有人会认为不公平的点在于笔试制度本身。要对比的话,可以去找隔壁日本。同样是以笔试为主,长崎县的考生就不需要比东京都的考生多考120分才能被帝大录取。

况且,我们只需要知道中国高考是不公平的、仍有明确的改进空间就可以了,美国人的事情自然有美国人操心。这种whataboutism并不值得认真回应,因此笔者也并不打算与其他制度做系统性的对比,下文只是点出一些中国高考的特殊之处:

中国高考的不公平是摆在明面上的,是系统性、制度化的。在全世界包括中国自己的笔试制度中,像高考这样光明正大把歧视写到制度里的,都相当罕见。这种明牌歧视的坏处有二:

- 一是普遍性。一般来说,暗箱操作只会局限于少数特权群体,但制度化的歧视将所有人划分成三六九等,几乎所有参加高考的学生,都是这种歧视的受害者。

- 二是无法自然改善。暗箱操作总会随着法制程度的提高而自然消减,但若是把不公平写进了制度中,除非直接改革制度,否则就再无自然改善的希望。

三十年,两亿高考生。这就是制度化歧视的可怕之处:它把不平等平等地施加给每一个人,且光明正大得仿佛理所当然一样。

参考

- ^https://nj.tjj.beijing.gov.cn/nj/main/2021-tjnj/zk/indexch.htm

- ^http://222.240.193.190/2021tjnj/indexch.htm

- ^https://zjjcmspublic.oss-cn-hangzhou-zwynet-d01-a.internet.cloud.zj.gov.cn/jcms_files/jcms1/web3077/site/flash/tjj/Reports1/2021-%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E5%B9%B4%E9%89%B4/indexcn.html

- ^http://jw.beijing.gov.cn/xxgk/shujufab/tongjigaikuang/202203/t20220325_2709328.html

- ^https://jy.tj.gov.cn/ZWGK_52172/zfxxgk1_1/fdzdgknr1/tjxx/202203/t20220323_5837856.html

- ^http://edu.sh.gov.cn/xxgk2_zhzw_tjsj_01/20220824/7330600deae64ea0b8f08a2088f33d79.html

- ^http://jyt.henan.gov.cn/2022/03-22/2418816.html

- ^http://edu.gd.gov.cn/zwgknew/sjfb/content/post_3776040.html

- ^https://jyt.hunan.gov.cn/jyt/sjyt/xxgk/ghjh/tjxx/202212/t20221215_29162123.html